粟井英朗環境財団|活動状況について

HOME > 活動状況について

富士山美化活動を実施しました!

去る4月21日、富士山美化活動を富士吉田市城山東農村公園周辺にて実施しました。

当日は企業の新人研修と合同開催し、一般参加者は清掃活動、新人研修は側溝の草除去作業を行いました。

城山東農振地区で農業生産を行う堀内治氏や市の農政課にもご協力いただき作業を進めることができました。

清掃活動は2班に分かれ、集合場所から上部・下部それぞれを約1時間2キロ程度の道沿いのゴミを拾いました。

集合場所に戻り、可燃物と不燃物に分別し解散。

農村公園周辺の清掃はここ10年毎年実施しており、清掃活動中は開始当初よりもゴミが減ってきているような印象でしたが、閉会後に軽トラで回収したゴミを合わせると昨年よりも増えている結果でした。同じ種類の空き缶が何十個もあり、同一者が習慣として捨てているようにも想像できました。

可燃物630ℓ、不燃物120ℓの回収結果となりました。

ゴミのない美しい景観があってこその観光地でありますし、水や食料の生産地としてもゴミゼロの地域をめざしたいものです。

シイタケ植菌体験会を実施しました!

去る3月26日、富士吉田市立青少年センターレクリエーションホールにて「シイタケ植菌体験会」を実施しました。

粟井財団は設立当初より地下水保全を目的とした森林整備活動を行っております。森林は下刈りや間伐など人が手を加えることでより雨が浸透しやすい環境条件となります。

そこで木材を有効活用すること、そして木を身近に感じていただくことを目的として県産材を利用した植菌体験会を企画しました。

当日は富士北麓森林組合のご協力のもと、地元住民の方を中心に約200名の皆様に参加いただきました。

シイタケ菌を打ち込む原木には、ナラの木を準備しました。

雑菌が入らないよう、シイタケ菌を打ち込む直前にドリルで穴をあけます。

参加者は各自穴の開いた原木を持って、シイタケ菌を木づちで打ち込みます。

シイタケの収穫は翌々年からになるそうです。

食するまでにはまだ時間がかかりますが、すべての原木にシイタケが生えることを祈っております。

顕彰事業表彰式・環境講演会を実施しました

去る12月12日、2022年度顕彰事業表彰式並びに環境講演会をホテル鐘山苑にて実施しました。

2022年度顕彰事業の表彰対象4団体の概要は以下のとおりです。

■ 入山川を美しくする会 (団体所在地 富士吉田市)

【活動目的】 入山川を綺麗にすることにより環境保全を維持する

【活動内容】 1回/月の入山川清掃 2回/年の入山川の草刈り

■ 新倉山アヤメの会 (団体所在地 富士吉田市)

【活動目的】 新倉山におけるアヤメ群生を守り育てる

【活動内容】 新倉山の群生地を会員協力のもと毎年4月から11月まで1回/月の活動を行う

■ すその路郷土研究会 (団体所在地 富士吉田市)

【活動目的】 郷土の研究と文化財の保護

【活動内容】 1回/週の古文書学習会 2回/年の祭・講座の開催 等

■ 特定非営利活動法人 富士の緑とフードサポート (団体所在地 富士吉田市)

【活動目的】 富士北麓の自然環境保護、福祉活動

【活動内容】 富士北麓周辺の清掃活動、レンゲツツジの保護育成/食品ロス問題と子供の貧困を考えての食品無償提供

壇上にて4団体の代表者様より一言ずつご挨拶をいただきました。

続いて行われた環境講演会では、講師に富士山生物多様性研究室の渡邊通人氏を迎え「かけがえのない富士山の自然

~その特徴と共生について考える~」をタイトルに、以下の項目を沢山の貴重な写真を映し出しながらご説明をしてくださいました。

1.富士山の自然の特徴

(1)世界的にみても特異な場所にできた奇跡の火山

(2)日本一の標高差による垂直分布の多様性

(3)広大な裾野による水平的多様性

(4)原始的自然が比較的広く残っている

(5)里山環境が広く残り、絶滅危惧種が多く生き残っている

2.富士山の自然と共生するには

(1)国立公園・世界文化遺産に住んでいる誇りと責任を

(2)高山帯~山地帯の違いに応じた接し方を

(3)自然の質の違いに応じた接し方を

(4)伝統的で持続可能な里山管理を継承する

富士山は4枚のプレートが重なり合う、世界的にも特異な場所に膨大なマグマが噴出し出来上がった「奇跡の火山」です。その火山の広大な裾野にある「原生的自然」「里山的自然」「公園的自然」を、それぞれに応じた接し方をすることが重要です。

「原生的自然」:長い間人の手が入っていない自然→人が手を加えないことで保護できる

「里山的自然」:元の自然に人が定期的に手を加えて維持してきた自然→草刈りや火入れ・伐採など定期的に人が手を入れることで維持される

「公園的自然」:樹木や芝生など人が植え育ててつくられた自然→人による継続した園芸的管理が必要

富士山は国立公園であり世界文化遺産にも登録されています。その中に住み恩恵を受けていることを住民が認識し誇りに感じ、富士山全体の自然を大切にして後世に引き継いでいく責任がある、と講演を締めくくられました。

閉会式では、財団設立者粟井英朗社長が今後の方向性や展望をお話くださりました。

2012年の財団設立より10年が経過いたしました。これからの10年も、環境面、経済面において地域により一層貢献できるよう尽力してまいります。引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

富士山美化活動を実施しました

去る11月12日(土)、今年度2回目となる富士山美化活動を実施しました。

月に1度実施しているクリーンフットパスとは別に、ゴミ拾いに特化した活動内容としております。

集合場所は富士吉田市立青少年センター・赤い屋根とし、ゴミの多い場所として2016年より継続して清掃を行っているコースを廻りました。

開会式では、2016年からのゴミ回収量の経過を説明し、減少傾向にはあるものの昨年は可燃ゴミ450ℓ、不燃ゴミ150ℓであったことをお伝えしました。

赤い屋根を出発し、東富士五湖道路の側道を折り返し、昭和大通りを下る約5キロのコースを1時間半かけて歩きました。

集合場所に戻り、ゴミを分別していただきました。

閉会式では参加者から感想や気づいたことなどを伺いました。

例年参加されている方からは「ゴミが少なく感じた」という感想を、初めて参加された方からは「思っていた以上にゴミがあった」「車からは確認できないゴミがあることを知った」「このような活動をもっと増やしてゴミを減らしたい」との感想をいただきました。

タバコのポイ捨ては依然として多く、参加者からも「知り合いにも捨てないように伝えたい」とのコメントがありました。タバコは有害成分が含まれているだけではなく、フィルター部分はプラスチックが使われているので、自然分解しにくいことを知っていただきたいところです。

最後に、集合場所とした赤い屋根は、大谷翔平選手が高校時代に合宿で宿泊した際、施設周辺の清掃活動をしたことが逸話として伝わっていることを参加者にお話しさせていただき、解散といたしました。

なお今回回収したゴミは可燃物360ℓ、不燃物80ℓで、過去7回の回収量の中で最も少ない結果でした。今後減少していくことを切に願います。

クリーンフットパスを実施しました

去る10月29日、クリーンフットパス「中宿だよりハイライトコース」を実施しました。

「中宿だより」を監修した望月勉氏を講師に迎え、下記名所を案内していただきながら道の清掃を行いました。

【名所概要】

大国屋:御師の建築と庭園

根の神神社:古吉田から集団移転する2年前の地主神

地蔵寺:北条からの侵攻の守りとして新屋から移設

中宿山神社:富士講から多大な援助 古くからの神社

身禄堂:富士講を隆盛させた6代教祖

梅谷家:御師胎内社の龍神像を公開

上文司家:長屋門や御師を代表する庭園

集合場所とした上吉田コミュニティーセンターにて開会式を行いました。

今回のコースタイトルになっている「中宿だより」は古吉田から現在の地に集団移転し450年たったことを記念して、望月氏が中宿自治会長を務めた昨年、月に1号発行全12号からなる中宿の歴史や名所名跡を監修した冊子です。

昨年も望月氏には古吉田地域や城山周辺を案内いただきましたが、今回は移転先である御師町周辺をご案内いただきました。

まず御師家大国屋(だいこくや)を訪れました。表門から続くタツミチと呼ばれる路の奥に屋敷を構えるといった当時の姿のままを残す格式高い敷地内には、檀家が奉納した石碑が並び、樹齢300年とも言われる黒松は食行身禄の娘が手植えをしたと伝えられています。多くの文化人が訪れ、貴重な資料などを残す当家は現在も宿坊として国内外のお客様を迎えています。

続いて根神社を訪れました。古吉田から上吉田へのまちの移転に先立つこと2年前、1570年にケヤキの切り株に大国主命を祀ったことがはじまりとされています。

根神社を後にし東裏通りを下り、地蔵寺を訪れます。東裏通りには地蔵寺の他、西念寺、吉祥寺が並び、望月氏によりますと、戦国時代、北条からの侵攻に備え、間堀川を自然要塞としてその西側に寺を移転し守りを固めた構えとなっているそうです。

地蔵寺から中宿山神社に移動します。地元郷土史家によると古吉田から移転する前かあったのではないか、といわれ古い歴史を誇ります。「山の神講」など地元崇敬者によって祭られ、毎月17日には神事が行われるそうです。

本町通りと東裏通りを結ぶ通称「学校みち」を身禄堂方面に歩きます。現在法務局吉田出張所が建つ場所にはかつて見方庵(けんぽうあん)という寺院があり、その名をとってつけられた東裏通りを流れる「テンポ川」は現在も暗渠となって流れています。

「学校みち」沿いの身禄堂を訪れます。富士講の中興の祖として知られる食行身禄は、1733年富士山八合目烏帽子岩にて断食入定しました。その31日間におよぶ断食を支え、最後を看取った田辺十郎右衛門が遺品を受け継ぎ、屋敷内にて祀り続けました。昭和45年に現在の地に移築され、今は富士吉田市が施設を管理をしているそうです。

身禄堂から歩いて程ない本町通り沿いの梅谷家を訪れます。世界文化遺産の構成資産となっている吉田胎内の神官を務めるなど梅谷家の歴史は古く、現在家屋の1階では、檀家より奉納された龍の木造彫刻を見学することができます。当時富士講の各講社は特定の御師を宿として檀家となり、様々な品を奉納し支えてきました。

最後の訪問先である上文司家の当主は現在、北口本宮冨士浅間神社の宮司を務めており、敷地内住宅の主奥(しゅおく)は国指定登録有形文化財に、長屋門や庭園も御師を代表するものとなっています。

御師町では当時のままの姿を残す建物は少なくなってきているようですが、残されたものには数百年の歴史があり、当時の様子を伝える大変に貴重な物です。それを守り伝え、維持管理をされている皆さまに感謝を申し上げ、心より敬意を表します。

また今回のフットパスにおいては講師の望月氏をはじめ、ご対応いただいた皆様にこの場をお借りしましてお礼を申し上げます。

回収したゴミは、可燃物20ℓ、不燃物数個、でした。

なお現在ふじさんミュージアムでは、上吉田成立450周年・吉田胎内開基130周年記念企画展「富士山登山口上吉田と吉田胎内の歴史」が2023年1月30日(月)まで開催されています。

この機会にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

富士吉田市農業まつりに出店しました

去る10月16日、富士山アリーナにて開催された「令和4年度富士吉田市農業まつり」(主催:富士吉田市農業まつり実行委員会)に出店をしました。

地場でとれた農林産物の収穫への感謝と、消費者に提供し喜びを共有することが開催の目的とされておりますが「環境ブース」や「健康ブース」「市職員による模擬店」など多様な出店により老若男女問わず楽しめる毎年賑やかなイベントとなっております。

当財団は「環境ブース」にて「富士山の美しい自然を守りたい」をテーマにメッセージを記載していただくことで、自然に思いをはせ環境保全啓発を行うことを目的に企画を行いました。

またメッセージ投稿していただいた参加者には「木のお絵描きパズル」「お菓子」いずれかを景品として差し上げました。

【木のお絵描きパズル:火祭り】

10:00から15:00の間に144名の方にメッセージ投稿をしていただきました。

「富士山大好き」「富士山ありがとう」など、富士山への思いや感謝などを込めたメッセージが多く、改めて富士山は、人々が特別な思いを寄せ神聖視される山であることを実感しました。「ゴミを捨てないで」「噴火しないで」のメッセージも複数みられました。

木のお絵描きパズルも好評で、各自自宅で作業をしていただくようお渡ししました。富士山、火祭り、リス、の3種類ありましたが、記載した順に人気がありました。

農業、林業、環境に関する地域の諸団体が一同に会する、貴重な情報交流の場にもなり、大変に有意義な1日となりました。

クリーンフットパスを実施しました

去る9月17日にクリーンフットパス「流鏑馬祭りコース」を実施しました。

当日は解説講師として山梨県立富士山世界遺産センター学芸員の堀内眞氏を迎え、前日に控えた流鏑馬祭りに関するお話などを交えながら3㎞ほどのコースの清掃活動を行いました。

集合場所の市営西裏駐車場を出発し、月江寺池前を経由して小室浅間神社へと向かいます。

途中、織物業の繁栄と共に栄えた西裏地域の様子や、今は現存しない旅館のお話など、要所要所でお話を伺いました。

現在は駐車場となり跡形もありませんが、旧下吉田町役場は趣向を凝らした擬洋風建築として当時は保存の要望も多かったようです。

写真家の土門拳が下吉田第一小学校に訪問し子供達の写真を撮影したお話も大変に興味深い内容でした。

続いて小室浅間神社の境内にてお話を伺います。小室浅間神社は9月の流鏑馬祭りの他、1月に開催される筒粥祭も有名です。米と粟を釜で煮て、加えた葦(ヨシ)の枝の空洞に入った粥の状態で吉凶を占います。

流鏑馬祭りの奉仕馬が疾走する「本町中村馬場」には祭りのために砂がひかれ、準備が進められていました。

850年続く歴史ある流鏑馬祭りは、駆け抜けた馬の足跡をみて「占人」が吉凶を占うことを主目的としている祭事です。占いの結果は各町内に伝えられ、その結果をもとに祭事が行われるそうです。2017年には山梨県無形民俗文化財に指定されました。

9月19日に行われる「例大祭流鏑馬祭」の前日9月18日には、天神社への参向ならびに天神社での「山王社祭」が行われます。

天神社にはかつて中組神楽という獅子神楽が奉納され、江戸時代に堂宮大工として活躍した萱沼一族が近隣地域に神楽他諸芸能を伝承したという記録が伝わっている、そんなお話も伺いました。

天神社から都留信本店前を通り、集合場所に向かいます。

集合場所に到着し、ゴミを分別。可燃ゴミ30ℓ、不燃ゴミ20ℓとなりました。

参加者からは「講師の話は地元に住んでいても知らなかったことばかりで興味深かった」「西裏地域はレトロなお店が多く良い街並みだと感じた」など感想をいただきました。

講師が監修した企画展「富士山をめぐる神事芸能と病」(7月28日~9月26日まで山梨県立富士山世界遺産センターにて展示)のお話を交えながら流鏑馬祭り縁の場所を廻る、充実した内容の回となりました。

クリーンフットパスを実施しました

去る8月27日(土)、「八木崎公園コース」クリーンフットパスを実施しました。

集合場所とした八木崎公園は河口湖の南岸に位置する、ラベンダーを中心とした花々や湖に面する芝生広場が美しい公園です。

当日も朝から駐車場はほぼ満車状態で、多くの人の憩いの場となっているようです。

今年度財団寄付事業の対象となっている「河口湖町花トピア事業」は、町が実施主体となり町内の公園や花壇に一年草・多年草を植栽する事業で、八木崎公園には「ふじさんアジサイ」の苗木が今年の春に植栽されました。

「ふじさんアジサイ」は山梨県で生産されているピラミッドアジサイのことで、うち山梨県が改良した品種に「あかね」と「ほくと」があります。八木崎公園には「あかね」と「ほくと」が各200本ずつ植えられています。

草に覆われはいましたが、苗木が枯れることなく生育しておりました。

ふじさんアジサイは開花後に花色の変化を楽しむことができます。上左が7月下旬に撮影した写真、上右が今回8月下旬の様子です。白からピンクに色が変化しています。高冷地は植物が鮮やかに色づくと言われていますので、山梨の花き生産や観光資源としてもおおいに期待されます。

ふじさんアジサイを鑑賞した後、湖畔沿いの遊歩道を通り大池公園に向かいます。

釣りを楽しむ方も沢山おりましたが、釣り関係のゴミは比較的少ない印象でした。

一方花火のゴミ、タバコの吸殻はまとまって捨てられていたので、それらを回収しました。

ゴミは今や持ち帰りが原則で、ゴミ箱を設置している公園は少ないと思われます。花火セットを買う時は、そのゴミの処理まで責任を持つことが求められます。

美しいポプラ並木で有名な大池公園では同日「かつやまマルシェ」が開催されていました。

樹木の日陰をうまく利用し、キッチンカーや工芸品など多くの出店者がブースを構えていました。年に数回、この場所でマルシェを開催しているそうです。

大池公園の駐車場に隣接する花壇にも、寄付事業で配布されたベゴニア苗が美しく植栽されていました。

9月4日(日)には八木崎公園をメイン会場としてMt.富士トライアスロン富士河口湖2022が開催されます。

帰路はトライアスロン最後の行程「ラン」のコースを通り、ゴミを回収しました。

約2㎞のクリーンフットパスにて、可燃物60ℓ、不燃物15ℓを回収しました。

参加者からの感想として

「地元に住んでいても来たことがなかった綺麗な公園を知れてよかった」

「ゴミが少ないと感じた。富士山クラブが中心となりアレチウリ除去活動が盛んなので、その効果もあるのでは」

「釣り具のゴミは予想よりも少なかった」

「花壇の雑草が残念だった。また使わないボートが放置されているようだった」

などいただきました。

環境美化にご協力いただいた参加者の皆様、ありがとうございました。

富士山自然観察会を実施しました

8月7日、富士山自然観察会を実施しました。

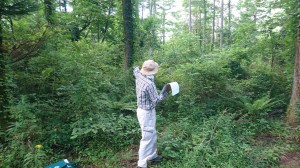

今回は講師として富士山生物多様性研究室の渡辺通人氏を迎え、財団が地権者と進めている整備森林と、梨ヶ原草原の2カ所にて植生と蝶類相の違いについて観察をしました。

富士北麓標高1,100mに位置する整備森林は、2019年より地権者と財団とで水源涵養機能向上を目的とし整備をすすめています。雨の浸透力を上げ、樹冠遮断による蒸発と植物による蒸散を抑えるため、除伐・間伐・草刈作業を実施しています。

まずは整備前の森林の様子を観察しました。低木層が旺盛に生育している状況が分かります。

続いて、整備後の森林に移動し、草刈を継続して実施している区画と、除伐・間伐後はそのままにしている区画とを比較をしました。

①整備前森林②整備後草刈あり③整備後草刈なし、の3区画にて昨年の6月と8月に講師が実施した植生調査の結果、②整備後草刈あり森林に見られて、①整備前森林に見られない種が62種あったとのことで、除伐・間伐・草刈作業により、草木層が豊かになったことを説明していただきました。また整備後草刈をした区画に出現した種は整備後草刈をしなかった区画に比べ21種あり、草刈によって草木層の多様性がさらに高まる、という考察をいただきました。

続いて、梨ヶ原草原に向かいます。普段は北富士演習場として使用されており立入出来ませんが、立入可能日を確認し、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財団保護組合への入山許可、入会住民以外の鑑札料支払いの手続きを経て、日本を代表する草原での観察会を進めました。

日本の温暖で降水量の多い気候の場合、ほとんどの緑地は数十年で森林に遷移します。梨ヶ原草原は毎年4月に行っている火入れにより草原環境が維持され、国内で草原が激減する中にあって、広大な敷地に希少な動植物が生息しています。

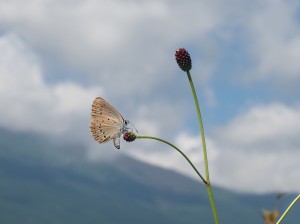

草原内1ヵ所目の場所では、環境省絶滅危惧IB種のヒメシロチョウを何頭も観察できました。

草原内2カ所目の場所では、キキョウやオミナエシといった秋の七草やコウリンカ、バアソブなどを観察しました。

観察会終了前に、講師よりまとめのお話を伺いました。

整備森林と梨ヶ原草原の植生を比較すると、前者には124種の植物が、後者には87種の植物が昨年の調査で観察されましたが、双方に共通して確認された種は少なく、それぞれの環境に合った種が生育していること、そして絶滅危惧種は前者には1種、後者には5種と、草原環境の希少性も分かりました。また蝶類では梨ヶ原草原にのみ絶滅危惧種が8種も確認されたそうです。

ほどんとの参加者が梨ヶ原草原に初めて入ったということですが、「火入れは良いイメージをもっていなったが、今回の観察会で見かたが変わった」「人の営みととも維持された素晴らしい環境をこれからも残していきたい」「データをもとにお話をしていただきとても勉強になった」など感想をいただきました。

富士山麓は標高差もあり、溶岩流の流れた年代が異なったり雪代による攪乱などにより、多種多様な自然環境に恵まれています。そこに造林作業や火入れ慣習など人為的な行為が加わることで、さらに環境条件が幅広くなり微妙に変わってくることで、豊かな生態系が構築されています。

身近な自然に親しむことで、麓に住むわたしたちの癒しや楽しみになったら素晴らしいとことと思います。

クリーンフットパスを実施しました

去る7月23日、クリーンフットパス「西桂町除塵機コース」を実施しました。

集合場所とした桂川公園は、手入れされた芝生広場、遊具や東屋、ゲートボール場などが整備された、桂川からの涼しい風が心地よい公園です。東屋での開会後、町内へと向かいます。

まず初めに、昨年度西桂町が用水に設置した除塵機に立ち寄りました。

こちらの用水は流量が多く、除塵機にかかる枝葉やゴミも多い場所で、毎日除去作業をしないと用水から水が溢れてしまうこともあるそうです。この日も僅か半日弱の間にペットボトルや食品トレーがいくつもかかっておりました。

今後この状況を広報し、ゴミ軽減の啓発をしていきたい、と町の担当課よりお話をいただきました。

続いて町内もう1ヵ所に設置された除塵機に向かいます。こちらの用水は上流部に民家が少なく人流も少ないせいか、先ほどの箇所よりも枝葉やゴミは少ない様子でした。

除塵機を後にして、西桂保育所に向かいます。車が通れない細い道を歩くのもフットパスの醍醐味です。

途中、今回参加してくださった「西桂子育てを支援する会」が管理をしている農園前を通りました。今シーズンは既に2回、子供たちを対象に収穫体験を催した他、採れた野菜を子育て世帯に分けてもいるそうです。近々ジャガイモ収穫体験会を予定しているとのことでした。

保育所前にて、西桂子育てを支援する会より活動のお話を伺いました。

西桂保育所の5クラスに対して月1回、計月5回、絵本の読み聞かせの他、音楽鑑賞会、収穫体験会、ひとり親世帯への食品配布など多岐にわたる子育て支援活動を行っているそうです。地域の有志が次世代を多角的に応援するという素晴らしい活動です。

西桂中学校の前を通り、西桂小学校に向かいます。西桂町は役場の近くに公的機関が集まった配置となっています。

西桂小学校に隣接をする施設「スプリングギャラリー」を訪ねました。元西桂町地域おこし協力隊員の寺田氏が運営する施設で、現在はクラフトビールの製造を行っています。8月には販売開始予定とのことで、地域の特産品になるよう期待されます。

スプリングギャラリーを後にし、桂川沿いの遊歩道を通り、桂川公園へと戻ります。

拾ったゴミは可燃物30ℓ、不燃物は空き缶数個、という状況でした。

参加者からの感想として

「ゴミが少なく綺麗だった」

「川や用水のゴミが多いと感じる。除塵機の状況を発信し、捨てている人に節度をもってもらいたい」

「上流域の方でもゴミ削減に取り組んでもらいたい」

「綺麗な水を活用しビール製造を行っている取組を知れて良かった。水路の多い町であることが印象に残った」

などいただきました。

今回は地域の諸活動を知ることが出来た、充実したフットパスでした。

ご協力に感謝申し上げます。