粟井英朗環境財団|活動状況について

HOME > 活動状況について

第4回クリーンフットパス【明見湖~背戸山コース】を開催しました!

雨で2回延期となっていたクリーンフットパスですが、7月16日(土)、実施することが出来ました!

当日は明見地区の方を中心に、当地の歴史に興味のある方、徐福学会の方等に参加いただきました。

まずは徐福公園にてお話を伺いました。

かつて雨乞い地蔵が置かれていた場所に出来た公園です。徐福の像があります。(写真右)

徐福のお墓があるお伊勢山に向かいます。

富士吉田市明見地区は、徐福3大伝説地と言われており、徐福の終焉の地という伝承が残っています。

続いて、背戸山の中腹にある藤原藤房のお墓に立ち寄りました。南北朝時代の方で、この地域で亡くなられたという伝承が残っています。

背戸山からの眺望です。晴れていれば富士山が目の前に広がります。

大明見36屋敷の一つ、柏木さんのお宅におじゃまをして、高浜虚子と富安風生の歌碑を見学しました。

ゴールした後は、かき氷で喉を潤します。

タバコのフィルターを中心に、ゴミも回収できました。

昔より交通の要所であった明見地区。美しい自然と、歴史ロマンあふれる地域でした。

ベリー摘み体験会を開催しました!

第2回水資源講座を開催しました!

第1回水資源講座を開催しました!

今年度第1回目となる水資源講座を、富士山科学研究所会議室にて開催しました!

講師は動物写真家で有名な中川雄三氏です。

今回は清流に生息する動物たち、とりわけ、カワネズミ・カワガラズの生態について、映像と解説による講義を受けました。

カワネズミは約1年ほど前に、NHKのダーウィンが来た!にて取り上げられました。通常水中で餌を採るため、人が観察することは非常に難しいということです。本日の中川氏のお話しでも、9時間待って1秒、くらいの頻度でしか撮影が出来ないということでう、非常に貴重な映像を見ることが出来ました!

またカワガラスも、水中で餌を採るという変わった生態をしております。こうすることで、陸上の鳥や生物との棲み分けをしているそうです。

カワネズミ・カワガラス共に、河川の上流、清流にしか生息していないそうです。なぜかというと、清流は伏流水が流れることで、水温が比較的一定であること、高低差から水しぶきがあがり、溶存酸素が多く、沢山の昆虫や小動物が水中に生息しており、餌が豊富だからだそうです。

沢山の貴重な映像を見ることができ、大変に有意義な時間となりました。

H27年度公募助成事業成果発表会を開催しました!

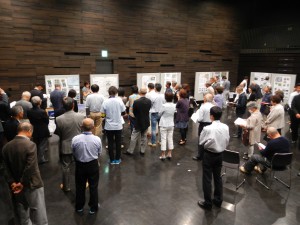

去る5月28日(土)、富士吉田市民会館小ホールにて、H27年度公募助成事業成果発表会を開催しました!

H27年度は16の助成団体、14の奨励団体、合わせ、30の団体に助成を行いました。

今回の成果発表会では、16の助成団体と、H27年度環境修学助成事業対象者1名の発表が行われました。

また、各団体の発表の前に、H27年度顕彰事業の表彰が行われました。奥河口湖長崎山さくらの里づくり協議会、NPO法人土に還る木森づくりの会の2団体に表彰を行いました。

1部のポスターセッションでは、各団体5分間ずつの発表を行っていただきました。

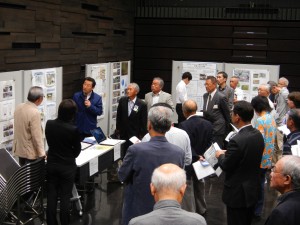

第2部では「富士山の自然環境の変化と保全」と題し、コーディネーターに株式会社合力代表取締役近藤光一氏をお招きし、3名の団体代表者との意見交換を行いました。

自然環境の変化としては、帰化植物の浸入、温暖化や森の管理や行き届かないことによる絶滅危惧種の増加、シカの増加、などが挙がりました。保全への提言としては、まずは現状を知り、地域の方々の意識を上げること、人為的な森の管理の必要性、などが挙がりました。

最後は、創設者粟井英朗よりご挨拶を申し上げて、終了。

4時間にわたる行事でした。長時間に渡り、大変にお疲れ様でした。

参加者の皆様の活動の一助になることを祈念申し上げます。

田植体験会を実施しました!

去る5月21日(土)、恒例となりました田植体験会を実施しました!

当財団は水資源保全活動の一環として、地下水を育む水田や畑地を維持保全のために、農作業の体験活動を行っています。

今年の田植体験会も天候に恵まれ、さわやかな五月晴れの中、大勢の家族連れにご参加いただいました。

講師は、体験会の会場を管理していただいている堀内治氏にお願いしました。

準備体操をして、早速田んぼに向かいます。

作業を進めるにつれて、コツをつかみ、順調に進みます!

体験用に特別にポット苗を準備していただいたので、植え付けが楽にできます。

最後はベテランの皆様に植えた苗を整えていただきました!

体験後はおにぎりと豚汁を食べました!

かき氷も大好評。

10月の稲刈りも楽しみですね。

また、お誘いの上ご参加ください!

第3回クリーンフットパスを実施しました!

去る5月14日(土)、第3回富士美クリーンフットパスを開催しました!

今回は「山中湖コース」として、安産祭りで有名な山中諏訪神社、山中浅間神社をメインとして、各ポイントを巡りました!

湖畔沿いには、マリモの記念碑や、白龍の松、鯉放流の記念碑などがあり、地元から参加の河内様に解説をしていただきました。

9月4日、5日には子授け・安産のご利益がある山中明神安産祭りが、山中諏訪神社を中心に開催されます。

安産祭りの御旅所、昔関所があった場所などを廻って、集合場所に到着。

1時間30分があっという間に過ぎました。

日頃より地域の方が清掃美化に努めていることや、湖畔にはゴミ箱も設置されていることもあり、大きなゴミはありませんでしたが、タバコのポイ捨ては目立ちました。

山中湖は桂川の最上流に位置しますので、美しい水質を維持したいものです。

富士山美化活動を実施しました!

第2回クリーンフットパスを実施しました!

4月17日に実施予定でしたフットパスですが、雨のため18日に実施しました!

当日は、昨日とうって代わって、良い天気となり、気持ちよくフットパスを実施することができました。

今回は河口湖西側にあります「奥河口湖さくらの里公園」の周辺をフットパスしました。

奥河口湖さくらの里公園は、その名の通り、桜を公園内外に沢山植樹してあります公園です。湖畔沿いに入口があり、ハイキングコースが4つ、展望台も各所設置された、よく整備の行き届いた公園です。

公園を内を清掃した後、金比羅神社に立ち寄り、また湖畔に出て、約2時間のクリーンフットパスを実施しました!

永年放置された瓶や、空き缶、等しっかりと回収することが出来、街もきれいに、体も健康に、と充実したイベントとなりました。

参加された皆さま、大変にお疲れ様でした!

第1回クリーンフットパスを実施しました!

4月12日(火)、今年度初めての開催となるフットパスを実施しました。

今回は近年外国人観光客の訪問で賑わいが絶えない忠霊塔と、近隣の神社仏閣を歩きました。

天候にも恵まれ、当初集合予定の駐車場は満車、周辺の駐車場に停めてからクリーンフットパスを開始しました。

昨年も同時期にフットパスを開催しましたが、それ以上に賑わいを見せ、全国の中でも今最も注目を集めているスポットという勢いを感じました。

忠霊塔から新倉浅間神社、大正寺、月江寺、小室浅間神社、下吉田駅を経由しイベント終了、解散となりました。

集めたゴミは、各人20L程でしょうか。タバコの吸い殻、お菓子の袋などが目立ちました。

今後も月に1回~2回のペースで実施いたします。

是非気軽にご参加ください!