粟井英朗環境財団|活動状況について

HOME > 活動状況について

明見湖プランクトン観察会を実施しました!

粟井財団では地下水を育む森や緑地の保全活動として、森林整備や清掃活動の他、自然環境保全に関心を持っていただくことを目的とした自然観察会を開催しており、今年度は富士山麓に生息する野鳥や、蝶類の観察会を実施してきたところです。

去る8月3日、今回初めての企画となる「明見湖プランクトン観察会」を明見湖公園にて実施いたしました。

明見湖公園は、環境省が選定する「生物多様性保全上重要な里地里山」に選ばれており、明見湖は湖面に蓮が植生していることから通称「はす池」とも呼ばれ、田園風景が広がる里山エリアは多様な動植物の生息地となっています。

今回プランクトンについて教えていただく講師として、昭和医科大学富士吉田教育部教授で生物学をご専門とされている萩原康夫先生をお招きいたしました。萩原先生はこれまでにも県内でプランクトンの観察会を実施されております。

まずは明見湖公園内の施設内にて、プランクトンの概要そして採取方法について説明をいただき、早速明見湖へ。

専用の網(プランクトンネット)を使い、プランクトンが含まれる湖水を各々に採取しました。

再度室内に戻り、顕微鏡を使ってプランクトンを観察。

プランクトンは大きく分けて動物プランクトンと植物プランクトンに分かれます。参加者はプランクトンを見つけると検索図で調べたり、講師の萩原先生に何の仲間かを教えていただいたりしながら、参加者同士で見つけたプランクトンを披露しあいました。

今回の観察会で確認することができたプランクトンは以下のとおりです。

【動物プランクトン】

ヒゲナガケンミジンコの仲間/ケンミジンコの仲間/アオムキミジンコの仲間/マルミジンコの仲間/ヒルガタワムシの仲間/カメノコウワムシの仲間/フクロワムシの仲間/ツリガネムシの仲間/ラッパムシの仲間

【植物プランクトン】

アオミドロの仲間/ユードリナの仲間/ボルボックスの仲間/ウログレナの仲間

カメノコウワムシ

閉会式では、参加者より「初めてプランクトンを観察したが、少しの湖水の中にこんなにも生物がいるとは思いもしなく、とても驚いた」「ミジンコが見れて良かった」「ツリガネムシが見れて良かった」など、それぞれに印象に残った感想をいただきました。

また講師の萩原先生より「今回の観察会を通して、

粟井財団ではこれからも、参加者の方に自然環境保全の関心をより高めていただけるような観察会を企画し実施してまいります。

富士山自然観察会を実施しました!

去る7月19日、富士山生物多様性研究室の渡邊通人先生を講師に招いての「富士山自然観察会」を今年も実施しました。

ここ数年は、財団が現在実施している整備森林と梨ヶ原草原との自然環境の違いについて学ぶ観察会を開催しておりましたが、今年は2013年から5年間実施した元整備森林での観察会を初めて企画いたしました。

元整備森林へは滝沢林道から細い林道を入り約1㎞ほど進みます。途中、左右に広がる森林は、アカマツの人工林とカラマツの人工林で、地表に差し込む光の量はカラマツ林の方が多いとのことから、それぞれの林床の植生に違いがみられるお話や、道すがら見られる特徴的な樹種や植物などを適宜説明していただきました。

1時間弱歩行し、元整備森林に到着。

2013年から5カ年に渡り広葉樹を植栽した森は、約10年が経過し樹高も見上げるほど大きくなっておりました。今まで歩いてきた森林から一気に光が差し込み、下草も旺盛に生育しています。その旺盛な草地では蝶を何種類も観察することができました。観察出来た蝶を講師の先生から1つずつ丁寧に解説していただきました。

また講師の先生には、2年前から実施している元整備森林での蝶類調査結果について資料を基に説明いただき、1年間で44種類もの蝶が確認できたとのことでした。これは他の6つの調査区と合わせた7つの調査区の内2番目に多く、いかに植栽後の草原環境が沢山の蝶が生息できる環境であることをご説明いただきました。また1㎞ほど離れた梨ヶ原草原との間で蝶の行き来があるそうで、元整備森林と梨ヶ原草原とで生育地を補完しあっているとのお話でした。

また今回は観察できませんでしたが、他の時期には絶滅危惧種や準絶滅危惧種も6種確認できたとのことです。

今回観察できた蝶は、スジグロシロチョウ、アサギマダラ、ホシミスジ、ジャノメチョウ、モンキチョウでした。また珍しく昼間に活動する蛾としてベニモンマダラも観察することができました。

最後にまとめとして参加者全員より感想をいただきました。「初めて蝶に触る体験ができて感動した」「調査データをもとに説明していただいてとても勉強になった」「普段植物に関心があったが、蝶をメインに観察することは初めてだったので視野が広がった」など。

また講師の先生より「皆伐して植栽をし育て皆伐をするという林業のサイクルが、多様な自然環境を作りだし、その自然環境に適する動植物の棲息地を作りだすことに貢献をしている」というお話をいただきました。林業という一次産業が貢献をする多面的な機能「生物多様性の向上」について改めて学び実感できた機会となりました。

クリーンフットパスを実施しました!

去る7月12日、三ツ峠山の西桂側登山道にてクリーンフットパスを実施いたしました。

今回のコースは「憩いの森公園」から「三ツ峠さくら公園」までの2㎞ほどの距離を下るルートといたしました。

定期的に掃除が行われているということで、ゴミがほどんどないようでしたので、今回は財団関係者2名のみトングと袋を持ってゴミを回収いたしました。

また、2つの公園には、財団が実施する公募寄付事業を活用してエコトイレが新設されましたので、設置状況も確認いたしました。

地元の方曰く、特に「憩いの森公園」のトイレはとても利用する気持ちにならないほど古く荒れていたそうで、新しくなったトイレは登山者にも喜ばれていることでしょう。当日も公園の駐車場は満車の状態で、沢山の登山者が訪れているようでした。

開催当日はこれまでの異常な猛暑に比べてとても涼しく、霧がかった道をゆっくりと下ります。

スタートから程ない場所にある「神鈴の滝」に立ち寄ります。400mに渡る一枚岩の上を流れる柄杓流川(しゃくながれがわ)が何段にも滝を作っていました。

また滝に隣接する遊歩道沿いにはモミジが植えられていて、深い緑を十分に堪能。紅葉の季節にまた足を運びたい!との声があがりました。

「三ツ峠さくら公園」にも同じく新しいエコトイレが設置されておりました。

今回はゴミの少ない登山道を一気に下りましたので、1時間ほどで集合場所に到着。

終了予定がだいぶ早まりましたので、選挙期間ということもあり、参加者の皆様には「日本の明るい未来に向けて」をテーマにお考えを用紙に記入していただきました。財団からまとめて読み上げ共有後、閉会。

ゴミは可燃物10ℓ弱、不燃物少し、の結果となりました。

地域外からお越しの方は、初めてこの場所に来られた方も多く、約1000本の桜が植樹されていることに大変に驚いていらっしゃいました。ぜひまた足を運んでいただき四季折々の自然を満喫していただけたらと思います。

クリーンフットパスを実施しました!

去る6月28日、「中ノ茶屋周辺野鳥探索コース」のフットパスを実施いたしました。

今回集合場所とした中ノ茶屋に隣接している森林は、財団が水資源保全のために整備をしている森林ですので、1年に1度清掃活動を行って参りました。併せて、野鳥の観察会も兼ね、野鳥の専門家の方に案内をお願いする予定でしたが、急遽の欠席となってしまったため、鳥の種類こそ教えていただくことは叶いませんでしたが、さえずりを楽しみながらの回となりました。

以前に専門家の方が調査した記録によりますと、この辺りには年間で30種類の鳥が確認されたそうです。2023年5月には20種類ほど、2024年5月に実施したフットパスでは10種類ほどの野鳥を確認することができております。

散策ルートの後半は吉田口遊歩道を下り集合場所に戻りました。当日は沢山のランナーやハイカーと行き交い、富士山麓の自然を満喫されていました。

参加者の多くは富士吉田市内在住の方ですが、同じ市内でも気温も涼しく緑あふれるエリアですので「帰るのがもったいない、もう少しいたい」との声も聞かれました。

フットパスを終えて、ゴミを分別。可燃ゴミ15ℓ、不燃ゴミ数個、という結果となりました。例年の回収量よりもとても少ない結果となりました。時期的に例年より遅かったので草が生い茂っていてゴミが見えないこともあったかもしれません。

次年度以降も定例のコースとしたい素晴らしい場所でのフットパスとなりました。

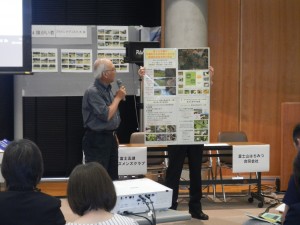

2024年度公募助成事業 成果発表会を実施しました!

去る6月15日、2024年度公募助成事業成果発表会を、山梨県富士山科学研究所ホールにて開催いたしました。

2012年の財団設立以来、毎年実施をしている公募助成事業ですが、今回の2024年度の助成で13回目を数えます。

当日は13:15から16:30まで、環境保全部門と地域振興部門併せて29団体に活動報告を行っていただきました。

助成活動報告の前に、2024年度顕彰事業の表彰と発表を行いました。

富士吉田市内にて2021年より「みんなの食堂」を毎月実施している特定非営利活動法人富士北麓まちづくりネットワーク様より取り組み内容についての発表を行っていただきました。

続いて公募助成事業の対象団体の発表に移るのですが、今年も財団関係者にて選出をした高評価団体6団体より先に発表をいただいた後、環境保全部門、地域振興部門の順で口頭発表をしていただきました。

口頭発表の後は、自由な情報交換の時間を2回設け、分野を超え互いに交流をしていただきました。

1つの会場にてすべての団体が参集し交流する設定としたのは今回が初めてでしたので、1団体あたりの発表時間がとても短くなってしまいましたが、一方で、異なる分野であったり沢山の団体と交流が出来て有意義だった、との声もあり、次年度に向けては、いただいた声をよりよい発表会の運営に反映したいと思っております。

当日はCATV富士五湖の取材も入りましたので、発表会の様子は7月18日・19日の「まちの話題」にてご覧になることが出来ます。是非、地域で活動をしている団体の皆様の熱意と取組を、テレビを通じてですがご覧になっていただければ幸いです。

なお当日欠席された「ふじ山麓児童合唱団」様への高評価団体副賞は、後日6月28日に直接お渡ししましたのでご報告申し上げます。

クリーンフットパスを実施しました!

去る5月24日、2025年度第1回目のクリーンフットパス「鳴沢村活き活き広場コース」を実施いたしました。

今回集合場所とした鳴沢村活き活き広場は、鳴沢村が管理する公園で、富士山方面の南側には広大な芝生広場が整備されており、北側は財団の寄付事業を2022年度より4度活用し、遊具や展望台が設置されているエリアとなっています。

開会式を終え、ゴミを拾いながら鳴沢溶岩樹形へと向かいます。

鳴沢溶岩樹形は864年に噴出した青木ヶ原溶岩流の末端部分に出来たもので、国の特別天然記念物に指定されています。12の「溶岩樹形」といくつかの「溶岩スパイラクル(溶岩水蒸気噴気孔)」で構成されていて、今回のフットパスではその内の数カ所を廻りました。(注:溶岩樹形エリアへの立入は鳴沢村教育委員会への届出が必要です)

溶岩樹形や溶岩スパイラクルには、道路沿いに設置されている説明看板に対応した番号が振られていて分かりやすく、柵やチェーンで厳重に囲われていますので安全対策も講じられています。初めてこの場所に来たという方がほとんどで、大小の溶岩や生える植物などに皆さん感心しておられました。

鳴沢溶岩樹形を後にして、すぐ隣に位置する魔王天神社に向かいます。神社の名称「魔王天」は仏教の修行を妨げる「第六天魔王」に由来し、地元住民からは「オダイローサマ」と呼ばれているとのことです。

道の駅なるさわの横を通り、集合場所の活き活き広場へ戻ります。

回収したゴミの分別した結果、可燃ゴミ70ℓ、不燃ゴミ20ℓとなりました。

参加者からの感想として「富士吉田に住んでいるが初めて鳴沢溶岩樹形に来た。帰ってから調べて復習してみたい」「新緑が美しい季節なので、ゴミを拾い、自然も楽しめてとても良い活動に参加したと実感した」などいただきました。

今年度も月に1度のクリーンフットパスを実施する予定です。街をきれいにしながら街について学ぶ機会にして参ります。

「エフエムふじごこ」にて財団提供番組を放送しています!

粟井財団では毎年、山梨県内にて活動を行う諸団体を対象に公募助成事業や公募寄付事業を実施しており、2025年度は54団体に支援をしています。

そこで、今年 4 月より「エフエムふじごこ」にてスタートさせたラジオ番組「伸太郎にきく!」では、財団の支援団体に毎月出演をしていただき、活動の現状や課題について対話をすることで、視聴者の方々に団体活動への関心をもっていただきながら課題解決の糸口も探っていくことを目的として企画を進めているところです。

団体のお話を聞いてくださるパーソナリティーの伸太郎さんは、山梨県出身のシンガーソングライターとして多方面でご活躍をなされている他、地元ケーブルテレビ局CATV富士五湖が提供する番組「伸太郎、やらせていただきます」「伸太郎がゆく」を通じて富士山麓地域の方々との交流や地域課題への理解を深めてくださっておりますので、団体の方も安心して相談をすることが出来ます。

去る5月20日、富士吉田市内のエフエムふじごこ放送局にて6月放送分の番組を認定NPO法人富士山クラブの佐伯氏を招いて収録いたしました。

佐伯氏からの「特定外来植物であるアレチウリの除去作業に、地元の方の参加を増やすにはどうしたらよいか」「アレチウリはどうしたら一掃できるのか、一掃に近づくアイディアを教えていただきたい」という2つの相談内容に対して「近隣飲食店とコラボし参加景品として割引券を配布してみては」「参加した子供に感謝状を渡したら喜ぶのでは」など具体的なアドバイスを沢山いただきました。相談者の佐伯氏からは「参加者の皆さんが達成感を得られるような、喜んでいただけるようなことを早速試してみたい」とのお声をいただきました。

番組は毎週木曜日の14:00~14:30にて放送中です。インターネットサイマルラジオ(https://www.

今回スタートしたラジオ番組を通じて、各団体の課題を解決するための一助となり、富士山麓における環境保全や地域活性がより一層図られるよう進めてまいります。

野鳥観察スキルアップ講座を実施しました!

去る5月6日、野鳥観察スキルアップ講座を、講師に山梨県富士山科学研究所 研究員 水村春香氏を迎え実施いたしました。

講座の前半は富士山科学研究所1階ホールにて講義を、後半は屋外の生態観察園での観察会の予定でしたが、開催当日はあいにくの雨でしたので、後半は室内にて鳴き声のレクチャーや質疑応答に代替いたしました。

前半の講義「鳴き声を知ろう、探そう!富士山麓の鳥」では①富士山の鳥類相とそれを取り巻く現状②鳥類相モニタリングについて③音響による研究について④鳴き声クイズ⑤まとめ の構成で進めていただきました。

富士山は多様性豊かな自然環境により鳥類相も豊かな地域です。しかし世界的には、人間の活動が主要因として「第6の大量絶滅時代」と言われ、日本では身近なスズメも絶滅危惧種になってしまうペースで減少しているそうです。また、シカの増加や外来種の増加も在来種の鳥類への影響が懸念されているとのことでした。

鳥類保全のためには現状把握のためのモニタリングが必要で、その種類と方法についても教えていただきました。

また、鳴き声には、主にオスが子育てをする季節に発する「さえずり」と、ふだんの会話となる「地鳴き」があり、それらが同時に、また複数の種類も同時に鳴く状況での聴き分けを調査現場で行っているそうです。

そこで今回、参加者の皆様も「鳴き声クイズ」に挑戦。同時に鳴いている5種類の鳴き声が何の種類か、そして「さえずり」か「地鳴き」かを考察しました。

最近はAIによる自動検出にも取り組まれていて、今後の業務効率化が期待されます。

前半の講義を終え、屋外での観察のため施設の外に向かいます。しかし当日の降雨により軒下からの観察のみとなりましたが、そこでも鳴き声がいっさい聞こえず、といった状況でした。

気を取り直し、再度室内にて、屋外で観察されたであろう種類の鳴き声を録音音声にてレクチャーをしていただきました。

カラ類は、シジュウカラ、ヒガラ、コガラ、ヤマガラなどおりますが、聴き分けるためには、まずシジュウカラを基本としてインプットし、それとの違いを聴き分けるとよいとのアドバイスをいただきました。

また、おすすめブックリストやWEBサイト、アプリも紹介もあり、事後学習のフォローもしていただきました。

参加者からの質疑応答の後、予定より早めに解散。

今回、屋外での観察が出来ませんでしたが、教えていただいたことを参考に身近な野鳥を観察することで、自然環境への関心をより深めていただくことを期待しております。

富士山美化活動を実施しました!

去る4月19日、富士吉田市農村公園周辺の美化活動を実施しました。

集合場所である農村公園の周辺には約40haの城山東農振地区が広がっており、水稲の他、クレソン、トウモロコシ、大豆などが作付けされている、富士北麓の中でも農地面積が大きくまとまった地域です。

年に1度はゴミを回収する重点地域となっていて、今年も20名の参加者に参集いただき、2班に分かれ2㎞程のコースを約1時間半で廻りました。

集合場所に戻りゴミを分別。

分別の結果、可燃物400ℓ、不燃物300ℓとなりました。

初めて参加された方からは「思っていたよりもゴミが多かった」との感想をいただきました。

また今回は、参加者の方に自宅周辺や職場周辺のゴミを自発的に拾っていただきたいという願いを込めてそれぞれに「トング」をお配りしました。観光客の増加に伴うポイ捨てが地域で問題になっていますが、広報や看板設置と併せて、拾う人を増やしていくことで解決できればと思っております。

初夏のような陽気となった開催日でしたが、ご協力していただきました皆様、大変にありがとうございました。

シイタケ植菌体験会を実施しました!

去る3月22日、富士吉田市内の山梨県立ひばりが丘高校の敷地をお借りして「シイタケ植菌体験会」を実施しました。

今回で3回目のご協力をいただく富士北麓森林組合様の指導のもと、250名の参加者に体験をしていただきました。

ドリルで穴を開けたナラの原木にシイタケの種菌を打ち込むのですが、雑菌が入らないよう打ち込む直前に穴を開けます。4人がかりで作業をしていただきました。

45㎝の長さの原木に穴が20カ所ほど作られ、そこに参加者が木づちで種菌のコマを打ち込みます。

今年は打ち込んだコマ菌の上に蝋を塗っていただきました。雑菌繁殖防止になるそうです。

体験会場は家族連れや友人と共になど富士北麓在住の方を中心に賑わいました。それぞれに森林組合の方が丁寧に指導をしていただき、管理方法も合わせて説明していただきました。

シイタケの収穫は早くて翌年、一般的には翌々年とのことです。

原木から成る、美味しいシイタケが収穫できることを期待しております。